みんなのクチコミ682926件

みんなのクチコミ682926件

MENU OPEN

MENU CLOSE

2023年02月14日

古墳ってなに?栃木県の遺跡が学べる施設19選

古墳って何だろう?いつの時代に作られたものなのかな?栃木県内にある遺跡の歴史や文化を見て・触れて・体験できる学べる施設をご紹介します。

-

宇都宮市

栃木県立博物館

私たちの郷土栃木県の姿を様々な角度からご観覧ください。

当館には、郷土の山や川、多種多様な動植物の世界、その豊かな自然を背景に築かれてきた歴史、受け継がれてきた文化遺産など、貴重な資料が展示されています。私たちの郷土栃木県の姿を様々な角度からご観覧ください。

昨日ルンルン気分で子供と博物館に入ろうとしたところ、、ガビーン休館日だっぺな~。思わず訛ってしまいました。そりゃ職員さんもお休みしないとね!と自分に言い聞かせ、また子供と行ってみようと思いました。皆様は私のようにならないように(笑)事前に公式HPやSNSをチェックしてから行く事をオススメします。今月の県博デー(博物館のイベント)は12月21日(日)だそうです^_^

-

宇都宮市

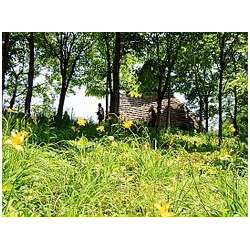

うつのみや遺跡の広場

5500年前の縄文時代の集落跡が発掘され、保存、復元されています。

5500年前の縄文時代前期の集落跡が発掘され、保存、復元されています。発掘された貴重な首飾り、耳飾りが資料館に展示されています。5月中旬には、ニッコウキスゲが園内西側斜面に咲きますので、是非ご来園ください。

宇都宮にこんな所があるなんて知りませんでした。ニッコウキスゲはちょっと時期が遅かったかなぁ…でも雰囲気は良かったです。資料館もあります。行った日は曇りで風が強い日だったので 晴天日に また行ってみたい。

-

宇都宮市

飛山城史跡公園/とびやま歴史体験館

鬼怒川を見下ろす宇都宮東部の要衝。公園を散歩して、体験館で歴史体験!

国指定史跡である飛山城跡は、宇都宮氏の重臣・芳賀氏が鎌倉時代後期に築いた城跡です。古代にはのろし台を築いていたことから、長きにわたって重要な拠点とされていました。現在は史跡公園として整備され、とびやま歴史体験館では歴史体験ができます。

子どもが勾玉を作りたいとの事で昼過ぎに行きました、予約はしなくても大丈夫でした。スタッフが丁寧に説明をしてくれ出来上がるまで見守ってくれました、なかなか時間もかかり根気のいる作業でしたが満足のできる仕上がりとなりました。貴重な体験をありがとうございました!

-

矢板市

矢板市立郷土資料館

川崎城から出土した大甕が見られます。

自然に囲まれ、木をふんだんに使った旧上伊佐野小学校のおしゃれな校舎の外観や間取りをそのまま活用しています。矢板市の歴史的な特徴を踏まえ、それぞれの時代ごとの郷土資料を展示しています。

近くで用事があったので行ってきました。前回は人がたくさん来ていましたが、今回は貸し切りだったのでゆっくり見ることができました。はく製は目がリアルで今にも動きだしそうです。触れる展示は子どもにとってとても良い体験です。また勉強させてもらいに行きたいです。

-

大田原市

大田原市なす風土記の丘湯津上資料館

那須国造碑の建立と発見がテーマの資料館

国宝に指定されている那須国造碑の建立と発見をテーマに展示を行う資料館です。那須国造碑が建立された時代背景や江戸時代の徳川光圀による侍塚古墳発掘の業績、さらに、周辺の遺跡や出土品も紹介しています。

150っと周遊デジタルスタンプラリーで訪れました。入館料大人100円ですがM割を使って団体料金の80円で入館です。館内は湯津上の遺跡や古墳の出土遺物が展示されております。主な古墳は現地で見ておりますが一つ一つの古墳をより詳しく知ることが出来ました。ここでのメインは那須国造碑(国宝)と侍塚古墳(国史跡)の二本立てでドチラも水戸光圀公が関わっております。古代の湯津上が当時の那須地方の文化の中心であったことを証明する貴重な遺産であると感じました。

-

那珂川町

那珂川町馬頭郷土資料館

那珂川町の縄文時代~近現代までの歴史と文化を展示☆

那珂川町の縄文時代~近現代までの歴史と文化を展示しております。また、郷土の人物・小砂焼・産金の歴史を詳しく紹介しているコーナーもございます。ぜひ、お気軽にお越しください。

運転中、看板が目にとまり、入館してみました。入館料無料です。那珂川町の歴史を存分に解りやすく説明された、貴重な資料が沢山展示されていました。決して広くはないですが、栃木県の地理や歴史に興味がある私は、大変勉強になりました( ◜‿◝ )オススメです!

-

高根沢町

高根沢町歴史民俗資料館

タイムスリップしたような空間で、高根沢の歴史・文化に触れられます。

農家の屋敷をモデルに作られた3棟では、それぞれテーマの違う展示物を無料で見学できます。敷地内には戦没者の慰霊塔もあり、高根沢の歴史・文化に触れられる施設です。 *施設案内(補足):敷地内、改善センターで「授乳室」「おむつ替え」可能

美術館、博物館、資料館は、有料のイメージがあるのですが、こちらの資料館は無料で見学ができます。HONDAのF1カーを見たくて訪問しましたが、月初めには終わっていたそうです。毎年開催されるそうだから、来年を楽しみにしてます。この日は、版画展が開催されていて、ほっここり過ごせました。また、敷地内の銀杏が黄色に色付いてキレイでした。

-

栃木市

都賀歴史民俗資料館

都賀地域の歴史資料・出土石器・郷土資料、都賀町の産業等を展示しています

都賀地域より出土した土器・石器や民俗資料を展示しています。また、かつての特産品でもある「麻」のコーナーを設け、種蒔きから収穫製品に至るまでの過程を農機具と共に説明しています。

図書館の中にあります。1351年作の鎧(胴丸)が迫力あって今にも動き出しそうです。磐根神社の鬼瓦に鍾馗様が(あまのじゃく)という悪い小鬼を退治している様子がユーモアがあります。都賀は麻の産地だったということで、麻作りの道具や麻で作られた品物が展示されています。

-

栃木市

栃木市藤岡歴史民俗資料館

縄文時代の犬「藤丸」の頭骨や動物の形の土製品が見られます。

藤岡神社遺跡から出土した縄文時代の埋葬された犬の骨をはじめ、市内で唯一の銅鏡(山王寺大桝塚古墳出土品)や篠山貝塚の貝の土層が見られます。また沼沢の漁業の道具や旧谷中村の資料も展示され、この地域の歴史と文化をコンパクトに展示しています。

行ったことのある藤岡地域の文化財を再確認する為に伺いました。旧谷中村、赤麻古墳、山王寺大枡塚古墳、篠山貝塚などの資料を見ました。現地を見ただけでは補えないものを改めて知識として取り入れることが出来ました。

-

栃木市

星野遺跡憩の森

星野遺跡の発掘調査地、縄文時代の住居などが復元されています。

星野遺跡が初めて探索された記念に整備された公園で、旧石器時代~縄文時代までの石器・住居跡・貯蔵跡が一般公開されています。周辺には、カタクリやセツブンソウなどの群生地もあり、歴史散策をはじめ、星野の四季折々の自然も楽しめます♪

しばらくぶりに、遺跡を見に来ました。ここは、遺跡の周りを桜の木が、植えられていて、桜がきれいだったことをふと思い出し、見に来ました。見に来ている人は、ほとんどいなく、自分だけの空間でした。すごくうれしい時間でした。

-

栃木市

栃木市おおひら歴史民俗資料館

国内最大級古墳時代の重文財舟形木棺と江戸後期の大庄屋屋敷が見所です。

木棺の他にも、完全な状態で出土した木装大刀、三輪玉を備えた玉纏大刀、黒漆塗弓などの重要文化財「下野七廻り鏡塚古墳出土品」を展示。併設の古民家は長屋門と茅葺き屋根の母屋を中心にした構成で蔵と庭もお楽しみいただけます。

栃木県の昔話や古い歴史の本を見てたらこの場所に目が止まった。お馴染みのブドウを買いに行く、栃木市のブドウ団地にあるのにビックリしました。古墳から、発掘されたオリジナルが展示してありました。古墳時代に作られた日本最大級木棺、金属製の大刀などがあり、驚いたのは、大刀専用の木棺でした。よっぽど大切なものだったのでしょう。ここまできたかいがありました。ブドウの季節が来たらまた必ずここに立ち寄ります。

-

下野市

下野市立しもつけ風土記の丘資料館

下野市の歴史を見て、学び、体験しましょう♪

国指定史跡下野国分寺跡・尼寺跡・栃木県指定史跡丸塚古墳に隣接する資料館です。体験コーナーや講座を開催しています。お気軽にお越しください♪

天平の丘公園において開催されている「第45回天平の花まつり」の最終日に訪問しました。これまでは毎年桜の季節に訪問していましたが、今年は仕事の都合で機会を逃したので、こんな遅い時期になってしまいました。せっかくなので公園全体を散策した後、「しもつけ風土記の丘資料館」を訪問しています。国指定史跡下野国分寺跡に隣接する甲塚古墳で出土した埴輪や貴重な強度の資料が多数展示されていました。学校の授業では教わらない地域ならではの歴史に触れる、学ぶことができる資料館でした。下野市の古墳時代から奈良時代について詳しく知ることができ、令和3年5月に常設展示室全面改修リニューアルオープンされたそうです。無料で見学できるのも魅力です。※公園内はシートやテントを広げてピクニック感覚でくつろげるので、家族連れにはもってこいです。

-

下野市

栃木県埋蔵文化財センター

どき土器体験!身近にある遺跡や郷土の歴史を知ろう!

栃木県埋蔵文化財センターは、県内の遺跡を発掘調査する機関です。これまでに栃木県各地から発見された、考古遺物をたくさん保管しています。是非、ほんものの出土品に触れてみてください。

150っと周遊デジタルスタンプラリーで訪れ企画展 3D映像に見る栃木の文化財を見学しました。県内19カ所の遺物や遺構等が実物展示や映像で紹介されております。展示物の隣では3D映像で遺物を360℃回転させていて実物では感じられない奥行きと細かい情報を得ることが出来ました。私は人や生き物の遺物に特に関心があります。人面付き壺形土器と土偶は独特なユーモアな表情、犬型土製品は番犬として相手に飛び掛かるような勇ましさ、銅造阿弥陀如来坐像は非常に粛々とした様子が感じられました。

-

壬生町

壬生町立歴史民俗資料館

訪れるたびに新しい発見のある博物館!

資料館は古きゆかりの地をしめて…戦国-江戸時代の壬生城址に開設。常設展示は壬生のあゆみと文化を基本テーマとして3つのコーナーから構成し一般公開。毎年「みぶ」に関わりのあるユニークな企画展を開催。訪れる度新しい発見のある博物館。

壬生町を深読みしたいと思い入館しました。貴重な資料がありました。企画展では、日光彫の展示があって、名品の数々を観ることができました。また明日から3日間の企画展で「宥座の器」が資料館の入り口に設置されていました。名工が作るこの器は多くの人に触れてもらいたい名器です。足利学校に常設されている宥座の器で有名です。決して広くはない施設ですが、常設展示含め内容が濃い資料館でした。

-

小山市

国史跡 摩利支天塚・琵琶塚古墳資料館

摩利支天塚古墳・琵琶塚古墳の歴史的な価値を守り伝えるための拠点!

県内最大級の前方後円墳で国指定史跡、摩利支天塚・琵琶塚両古墳の資料館です。発掘調査で出土した埴輪や装飾品等の展示の他、時にワークショップ・整理作業の実演等が見られる体験学習室や展望スペース等もあります。春、近隣は思川桜が咲き誇ります♪

150っと周遊デジタルスタンプラリーで訪れました。館内の資料室には新たに二体の馬型埴輪の一部分が登場しておりました。館内から摩利支天塚・琵琶塚の両古墳を眺めることが出来ます。前方に見える琵琶塚古墳は墳丘盛土工事中です。1400年以上前に造られた古墳なので長年の風雨で墳丘がえぐられたんでしょう。工事中でも見学はできますが本日は冷たい雨が降っており墳丘上がぬかるんでいるかもしれないので断念しました。晴れた日に眺めようと思います。

-

小山市

おやま縄文まつりの広場(寺野東遺跡)

国指定史跡、縄文文化の水準の高さを実証する貴重な遺跡です。

小山市東部田川沿いの国指定史跡「寺野東遺跡」は、平成16年「おやま縄文まつりの広場」として開園。縄文時代の貴重な遺跡が残る芝生広場と、発掘された土器や石器などの遺物や復元模型が展示され、遺跡についてのガイダンス施設が併設しています。

ガイダンス施設を訪れ寺野東遺跡からの出土遺物を丹念に見つめました。縄文土器、装飾品、土偶、石器など数多くの物が展示されております。耳飾り、櫛などがあることから当時から女性はオシャレであったことが窺えました。石剣、石棒、土偶などから当時の人々が無事平穏に暮らせるよう祈ったことが伝わってきました。昔も今も神頼みは健在であります。年に数回行われたとされる祭礼で使われたミニチュア土器などもあり縄文の人々は現在の人々よりも神や精霊を超越的な存在と位置付けていたことも理解できます。出口には木組遺構があり実際に使われた木材が水に浸かっていて当時の様子を再現しておりました。屋外展示施設は前回来た時にザっと見たので見ませんでしたが今度時間がある時にジックリと眺めたいと思います。

-

小山市

小山市立博物館

小山の歴史・文化遺産を保存・公開している博物館です。

当館は、失われゆく郷土の文化遺産を永く後世に伝え、保存し、広く市民の皆様に公開することを目的にしております。常設展「小山の文化のあゆみ」では、歴史と文化を紹介しています。また年2回、特定のテーマを決めて、「企画展」を開催しています。

見事に抽選に当選し、昆虫標本作り教室のイベントに参加して来ました☆標本にする昆虫は各自で事前に準備する事になっていましたが、生体しかなく困っていたところ、博物館の標本制作では使用できない昆虫を提供していただけて助かりました。制作方法も博物館ならではで、本格的な体験ができて嬉しかったです。栃木県立博物館地域移動博物館「ぼくらの自由研究 ~川の地形と石~」の企画展も開催中でした。息子は館内中央の大きな水槽の色々なザリガニが気に入り、見入っていました(^ー^)

-

野木町

野木町郷土館

町内の遺跡の出土品や古文書、民具など野木の歴史に触れてみませんか?

野木町には先祖の生活を知る沢山の文化遺産があります。本館は、約15,000年前からの町一帯の各時代における生活や文化の手掛かりとなる出土品や古文書、かつて生活の場で使われていた民俗資料などを展示しています。

野木町郷土館に立ち寄りました。写真を撮る許可を頂きました。郷土館には古墳出土遺物が多く展示されています。生活に必要な物を土や石で作ってしまうのだから、道具がまともにない時代を考えると現代人より知恵が発達していたんだなあと感心しながら見ました。鎌倉時代の板碑も幾つも並べられています。現物と共に、時代ごとに図解入りで分かりやすく解説されているので野木町の歴史を勉強するのにはとても良い施設です。

-

足利市

足利市郷土資料展示室

出土遺物、民俗資料を展示・公開しています。

足利市は現在でも1,300を超える古墳が分布する、県内で最も多くの古墳が造られた地域です。これらの古墳から出土された形象埴輪や副葬品、90カ所ある縄文時代の遺跡から出土された土偶や石器など、時代ごとに展示しております。

ミニ企画展「足利の埴輪たち」を見に行きました。足利市内で発掘調査で出土した埴輪たちが展示されています。入ってすぐ子供達が作った創作埴輪が名前とコメント入りで展示されています。それぞれ個性が感じられ力作揃いでした。出土した埴輪を職員の人に1点ずつ解説してもらいました。4世紀後半~6世紀後半までの埴輪が、14古墳で出土した46点が展示されていて円筒埴輪、朝顔形埴輪、家形埴輪、人物埴輪、器材埴輪、動物埴輪の種類がありました。古墳発掘時の様子、埋め戻して現在は無い古墳、埴輪の形、埴輪の意味合いなどを解説して頂き古墳と埴輪の新しい知識を得ることができました。

最新のおすすめセレクト

※掲載内容は記事作成時の情報です。