みんなのクチコミ683068件

みんなのクチコミ683068件

MENU OPEN

MENU CLOSE

2024年04月23日

狙え!ユネスコ世界遺産★とちぎの古墳群35選

4世紀に始まり7世紀まで造られ続け、年代ごとに形や大きさに特徴がある栃木の古墳!栃木県指定文化財の通称「長岡の百穴」を始め、四季折々の美しい姿の古墳など、県民に大切に守られている歴史的建造物をご紹介♪

-

宇都宮市

長岡百穴古墳

【県指定史跡】岩の斜面に掘り込まれた52基の横穴群は圧巻です。

田川と鬼怒川との間にある宇都宮丘陵の南斜面を利用して、 横から穴を掘り込んで墓室とした横穴群であるので、 長岡横穴群とも言われているが、“長岡の百穴”とよばれ、親しまれている。(栃木県指定文化財)

毎回見学する度に、歴史の重みに思いを馳せてきます。良くこれだけの大きな穴を昔の人々は掘って、お墓にしようと思いついたものだなぁ~と感動します。そして、現在まで大切に保存し後世まで残してくれた事にも感動。環状線沿いに在り、いつでも気軽に見学出来るのも嬉しい。見学する度に新たな発見や、季節の移り変わり、自分の見学した感想等が微妙に変化するのも面白いです。

-

宇都宮市

塚山古墳群

【県指定史跡】きれいに整備され、四季折々の美しい古墳が楽しめます。

塚山古墳群は、塚山古墳を中心とした古墳群で、5世紀後半~6世紀初めにこの地域を支配した一族の墓と考えられています。西側に円墳1基、その南側に前方後円墳2基、合計4基残っています。(宇都宮市教育委員会作成パンフレットより引用)

久しぶりに散策に来ました。塚山古墳は草刈りなど整備されて綺麗になっていました。塚山古墳群の中の塚山南古墳(3号墳)の脇に沢山の梅の木がありますが、古木が多くて枝振りも立派です。車道からは見えにくいせいか満開に近く咲いていますが、見学している方が殆どいなくて私だけの梅林(^.^)みたいです。古墳群には桜やツツジもあるので花の時期に散策に来てみてはいかがでしょうか?こちらは県総合運動公園南第一駐車場に車を止めると近いです。(2時間まで無料)

-

宇都宮市

笹塚古墳

【県指定史跡】田川左岸に佇む古墳時代中期の前方後円墳

上三川街道沿いののどかな田園風景の中、こんもりとした樹木が印象的な古墳です。散策入り口に石碑があり、そこから墳丘を歩いて登ることができ薬師堂までつながっています。上三川方面からさえぎるものがなく全形をご覧いただけます。

旧くからの友達と古墳行ってみたい!ということで行ってきました。駐車場が分からず一度は断念したものの、ランチしたkitchenSasazukaさんで情報を仕入れ、道路の空いてるスペースに車を停め登ってきました。想像していたより小ぢんまりとしていて、石碑から階段を登った先は地面がぐわーんと湾曲している感じでした。椎木などの広葉樹が多いのか、ドングリが其処かしこに落ちていて、その空間だけが森のような不思議な雰囲気でした。冬は葉が落ちてまた違う景色が楽しめそうです。インターパークから程近く。今度は遠くからの笹塚古墳も見てみたいな♪

-

宇都宮市

下栗大塚古墳

四方を水田に囲まれた、宇都宮市南部の歴史を知る史跡のひとつ

宇都宮市南部に点在する古墳のひとつ。県内でも早い時期に古墳文化が波及したと考えられている地域ですが、こちらは古墳時代後期のものと思われます。四方を水田に囲まれているためわかりやすく、歩いて墳頂まで登ることも可能です。

私にとっては大切な大好きな古墳です。しばらく行けてなかったので来てみました。本当は毎月くらい行きたいです。まだ木々が生い茂っていました、これから落葉し桜が咲くのかとおもうと今から楽しみです!

-

宇都宮市

高龗神社古墳(宇都宮市)

墳丘を旧東北本線が貫通していた。。。

封土は西側の大半が旧東北本線のために削り取られてしまっているため、一見前方後円墳のように見えるが直径約30mの円墳である。この付近にあった大塚新田古墳からは、馬具などの貴重な埋蔵品が出土し、その一部は東京国立博物館に収蔵されている。

鳥居の前にある説明板によると、古墳の一部に(鉄道用として)掘削された跡があるとのことです。現在はこの古墳だけですが、かつては周辺に多数の古墳があり、“上大塚町”という地名に名残りをとどめているそうです。鉄道跡については、廃線マニアの私でも(笑)よくわかりませんでした。

-

宇都宮市

御蔵山古墳

6世紀前半頃造られた前方後円墳です

塙田トンネルの上にあたる場所に位置しています。古墳のふもとには近くの古墳から遺物が出土したことを伝える石碑「古棺記(こかんき)」が、頂上には「雷神社(らいじんじゃ)」があります。

蒲生神社さんの鳥居付近に雷神社さんへ続く階段があったので、気になって登ってみました。新緑の木漏れ日がとても美しく、神聖な空間で空気がとても綺麗でした。なんとなくトトロが居そうなそんな素敵な空間でした。

-

宇都宮市

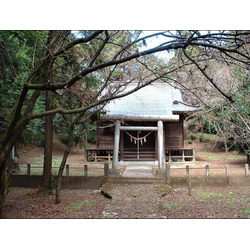

三日月神社/三日月神社古墳

三日月神社古墳の上に東の方向を向いて鎮座する三日月神社。

祭神の「月読命」は月の神様です。昔から1月3日には盛大にお祭りが行われていました。現在もご開帳し地元の方がお参りされています。基壇部には古墳がありますが、今はその形はほぼ消滅しています。

ここの場所の近所で、仕事をしていた時の事です。この周辺は平らな土地のはずなのに目前にあるコンビニの向こう側に何故か小山が?! 良く見る小山には木々と一緒に頂上に何かが建っています!あれは何?そこまでへ行ってみると頂には立派な神社社殿が有り、その荘厳さに感動したのを覚えています。ここは、頂きに神社を祀る『三日月神社古墳』と言う古墳だそうです(*^^*)。。。三日月神社古墳は帆立貝式の古墳ですが、前方部分が失われてしまっているのでまるで円墳の様で、それが遠方から小山に見えたようです。古墳時代の後期末までには築造されていたと推測されますが、調査が行われていないので詳細な資料が有りません。住宅地の中に忽然とある!とても存在感のある感動ものの古墳です。見学は比較的にしやすいのですが、駐車場等は特に有りません。見学をされる場合は、周囲の住民の方にご迷惑をかけないようにご配慮をお願いいたします。『三日月神社古墳』お勧めです( ^-^)ノ∠※。.:*:・'°☆

-

大田原市

侍塚古墳(上侍塚古墳/下侍塚古墳)

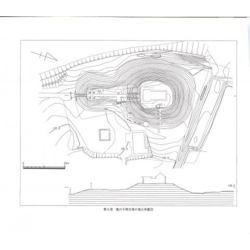

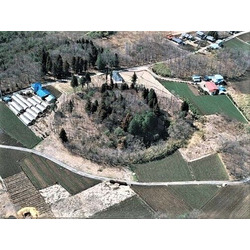

【国指定史跡】上侍塚古墳・下侍塚古墳の2基の前方後方墳です

侍塚古墳は、上侍塚古墳と下侍塚古墳の2基からなり、徳川光圀の指示により日本初の学術調査が行われたことから「日本考古学発祥の地」と呼ばれます。下侍塚古墳は「日本で一番美しい古墳」とも言われ、周辺には侍塚古墳群もあります。写真は下侍塚古墳です。

元禄5年(1692)に徳川光圀の命により、日本で最初の学術的な発掘調査が実施された1つ。どの角度から拝見しても美しい前方後円墳です!近くには上侍塚古墳もあり、また見渡せば周辺には古墳がいくつも見られるます!なるほど「侍塚古墳群」とわかる“古墳の宝庫”ですね♪ この時期は田んぼに水も入り、新緑も美しい田園の風景です(*^^*)

-

芳賀町

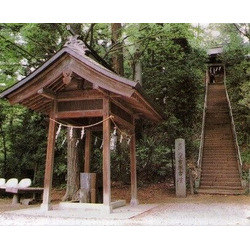

亀の子塚古墳

【県指定史跡】別名「亀の子山」

五行川と鬼怒川に挟まれた南北に走る宝積寺台地の東端に築かれた前方後方墳です。前方部は後方部に対して高さが極めて低く、長い形状を示しています。横から眺めた形状があたかも首を伸ばした亀に似ていることから「亀の子塚古墳」と呼ばれています。

栃木県文化財の亀の子塚古墳を見に行きました。全長約56.3mの前方後方墳で前方部~くびれ部分まで参道となっていて後方部墳頂に行事神社が祀られています。参道は緩やかな道です。古墳は4世紀後半に造られたもので、行事神社も創建807年と歴史が古い神社です。社殿の屋根を長くとった造りに特徴があり、見るからに頑丈そうで新しくキレイな社殿です。境内には土俵があり祭礼日に相撲を奉納しているそうです。下2枚の写真は行事神社がある墳頂4.6mからの眺めで古墳全体と周囲を見回しました。古墳全体は壊されることなく当時のままに残されていて見映えがいい古墳です。

-

栃木市

荒宿B古墳群

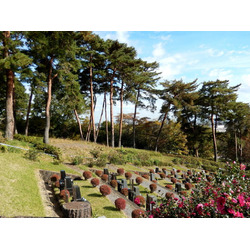

【市指定史跡】市営聖地公園の丘陵の南東斜面に築かれた6基からなる古墳群

【栃木市指定文化財】6基の円墳からなります。1978年、5号墳の発掘調査が行われました。古墳が造られたのは古墳時代後半(6世紀後半~7世紀後半、飛鳥時代の初め頃)。その時の出土品は、栃木市郷土参考館(栃木市倭町)に展示されています。

聖地公園内にある古墳群。今日は、竪穴式石室を拝見しました(´◉◞౪◟◉) 管理が行き届いていて、見学しやすいです°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

-

栃木市

岩出古墳

【市指定史跡】皆川地区は円墳が多く、円墳20基からなる岩出古墳群の1基

皆川地区には、栃木市内の古墳の6割以上にあたる113基の円墳が残り、かつてはさらに多くの古墳が存在したことがわかっています。当墳は岩出古墳群20基のうちの1基。保存状態はよく、特徴的な玄門周りと奥壁の石積みが見られます。

栃木市文化財の岩出古墳を見に行きました。直径28メートル、高さ4.5メートルの円墳で石室がむき出しになっていて中に入れます。横穴式石室で、長さ2.6メートル、高さも1.5メートル近くあり幾つもの大きな石が天井から壁まで見事に組まれています。6世紀当時の建造物ですが、保存状態が良かったです。

-

栃木市

山王寺大枡塚古墳

【市指定史跡】巴波川右岸の低地に築かれた比較的大規模な前方後方墳です!

5世紀初頭のものと思われる前方後方墳です。前方部を西に向けスマートな形ですが、前方部一部は墓地として削平され、後方部の南側も半壊状態なのが現状です。司祭者的性格を脱して地域支配者に成長していく過程を読み取ることができます。

栃木市文化財で全長96m、高さ7.4mある前方後円墳です。古墳のあがりっぷちでオスのキジを見かけました。私が気が付いた瞬間ササっと古墳の中に逃げ込んで行きました。前回来た時に墳頂に上がろうとして草深く断念しましたが今回も草深く断念しました。草が少ない冬に訪れるべきですね。近くで見ると小高い山のようで三方向の角度で違った表情が窺え勇ましい印象の古墳です。裾には黄色や紫色の花が咲き誇り古墳に華やかさを添えていました。

-

栃木市

赤麻古墳

【市指定史跡】「赤麻の石室」の名で人々に親しまれている円墳です

古墳時代後期、栃木市藤原町を代表する古墳です。南に開口している石室は江戸時代初期に掘りおこされ、その際金銅製太刀・耳飾り・管玉・切子玉・鏡板・辻金具などが出土しています。

栃木市文化財の赤麻古墳を見に行きました。巨大まぐさ石が崩落していました。地元の人に伺ったところ東日本大震災の時に落ちたそうです。石室入口にネットがかかっているだけで中に入ることはできそうです。地元の人が危ないから入らないほうが良いというので自重しました。奥壁に記号が書いてあるそうです。小さな古墳ですが出土遺物は多数有り藤岡歴史民俗資料館に展示されています。

-

下野市

丸塚古墳

【県指定史跡】国分寺愛宕塚古墳の北東にあり、栃木県を代表する大型の円墳

埴輪を伴わず、二段に築成された大型円墳であることから7世紀前半の築造と考えられます。玄門は一枚石の中心をくり抜いて造られており、優れた石材の加工技術がうかがえます。平成18年の発掘調査で、石室床面付近より多数のガラス小玉が出土しました。

7世紀はじめに造られたといわれる大型の円墳です。横穴式の石室があります。駐車場はないので、近くの道路の安全な場所へ停めるか、天平の丘公園から歩いて(約1.5km)行くことをオススメします。丸塚古墳の北から南にかけては、吾妻古墳・琵琶塚古墳などの大きなものから、比較的小さな古墳まで、県内でも特に古墳が集中している地域だと思います。マニアの方には見逃せないスポットですね。

-

下野市

国分寺愛宕塚古墳

【県指定史跡】思川左岸台地上、愛宕神社境内にある前方後円墳

西南に面した前方後円墳で、基壇の上に墳丘を築き、基壇の裾部に周溝を巡らしています。墳丘南側のくびれ部分には、愛宕神社が祀られているため一部が削られていますが、概して保存のよい古墳です。築造期は、6世紀末~7世紀前半と推定されます。

栃木県文化財の愛宕塚古墳を見に行きました。愛宕神社は火の神様が祀られています。二段築成の前方後円墳で墳丘は愛宕神社の社叢のなかにあります。くびれ部分の祠には七福神のうち二人の神様が祀られています。神社の前方部、後円部には多数の小さな祠があり、神秘さがより一層体に感じられました。墳丘の高さ5メートルあるので古墳全体を見回すことができました。

-

下野市

甲塚古墳

下野国分寺跡の南西部に位置する、6世紀後半に造られた貝形前方後円墳

全長が約85mの帆立貝形前方後円墳で、墳丘第一段目に幅広い平坦部(基壇)をもち、前方部を南に向けています。発掘調査により馬や人物、数多くの埴輪や土器が出土しました。これらの出土した遺物から、この古墳は6世紀後半に造られたと考えらます。

天平の丘公園の西、県道18号沿いにある前方後円墳です。東側(下野国分寺跡)から見ると、その大きさが実感できると思います。詳しい説明板もそちらにあります。下野国分寺跡とあわせて見学することをオススメします。

-

壬生町

車塚古墳

【国指定史跡】古墳時代終末期における国内最大級の円墳

墳丘は三段に造られ、墳丘第一段を幅広く造る特徴が見られます。墳丘の周囲には完全な形で深く掘られた堀と土塁(周堤)がめぐり、更に近年、周堤の外側から二重目の堀が確認され、古墳の総全長は130mに達する大円墳であることが新たに判明しました。

久しぶりに、あの感動を...と思い、もぅだいぶ、夕方だったのですが、行ってみました(o゜▽゜)o☆ やはり、日が高い時間帯には敵わないのですが、この風景と出会えて、よかった(●ˇ∀ˇ●) 大正時代に「国指定史跡」に指定されている古墳とのことで、歴史の重みも感じますねo(*°▽°*)o 綺麗に整備されていて、管理されている方には感謝デス(⋈◍>◡<◍)。✧♡

-

壬生町

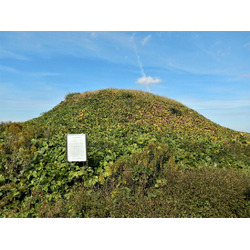

吾妻古墳

【国指定史跡】県内最大の墳丘の前方後円墳!埋没の横穴式石室も発掘

この地域は、古墳時代における下毛野(しもつけ)の首長の墳墓が集中する場所で、当古墳もその規模から6世紀後半の首長墓と推定されます。出土品は人物・器材・円筒埴輪など多数。栃木県地方における古墳時代後期の代表的古墳です。

県内最大の古墳とのことで行ってきました。入口が分からず、右往左往...(-"-;A ... 無いのかなぁ...と思いながら、ケモノ道を進むと、入口の看板が見えました◉_◉ 今夏の貴重な経験になりました(o゜▽゜)o☆

-

壬生町

茶臼山古墳

【国指定史跡】周囲を壕と堤に囲まれた大型の前方後円墳

黒川左岸の羽生田・壬生地区には、国・県史跡に指定された大型前方後円墳や円墳が多く、茶臼山古墳もその一つで、丘陵の先端部につくられた2段築成の前方後円墳です。築造は6世紀後半と思われ、長年の風雪に耐え良好な状態で現在に至っています。

国指定史跡の茶臼山古墳を見に行きました。二段築成の前方後円墳で山道を少し上がった所にあります。堀のような周溝、土塁のような周堤まで完全に残っていて保存状態が最高です。墳丘の上に上がってみると前方部と後方部の間にスッキリとしたクビレがありスマートな形をしています。墳丘の上から古墳全体を眺めていると城の天守閣にいるような錯覚に襲われました。

-

壬生町

みぶ牛塚古墳

【国指定史跡】大型の甕が出土!帆立貝型の前方後円墳

墳丘から須器の甕の一部が確認されており埴輪に代わり大型の甕が並べられた6世紀末~7世紀初頭の古墳と考えられています。平成26年度から2年に渡り発掘調査がされ墳丘の全長などの情報が更新されました。詳細は歴史民俗資料館でもご確認いただけます。

車塚古墳の目の前に位置する古墳°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖° 車塚古墳に比べると、こじんまりとしていますが、フォルムが綺麗(〃▽〃)♡ やはり、大正時代に「国指定史跡」に指定されていますね(●ˇ∀ˇ●)

-

壬生町

みぶ愛宕塚古墳

【国指定史跡】盾持ち人型埴輪に守られた二段築成の前方後円墳

牛塚古墳、車塚古墳とともに壬生町中央部を南流する黒川東岸の台地上に築かれた6世紀後半代の古墳です。平成29年度から2年に渡り行われた発掘調査で2重目の周溝や葺石の存在が確認されました。詳細は壬生町歴史民俗資料館でもご確認いただけます。

6世紀につくられたと推定されている古墳(前方後円墳)です。頂上に“愛宕神社“がまつられています。現地の案内板には、全体の測量図や現在地などがわかりやすく描かれているので、これと見比べれば、古墳の大きさを実感できると思います。

-

壬生町

みぶ長塚古墳

【県指定史跡】全面葺石!羽生田地区で2番目に大きな前方後円墳

6世後半に黒川東岸の台地上に築かれた全長約82mの古墳です。発掘調査から、墳丘の表面は葺石に覆われていたことが分かっています。隣接する畑の下からは幅6m深さ1.5mの周溝も確認されました。詳細は壬生町歴史民俗資料館でもご確認いただけます。

栃木県文化財の長塚古墳を見に行きました。全長77mあり前方部、後円部ともに高さ約6mです。横から見ると墳丘中央のクビレ付近に記念石碑がありました。墳頂からの眺めでは豊かな農地が広がっており遮る物が無いため視界は良好です。

-

上三川町

愛宕神社古墳

【町指定史跡】6世紀に築造された円墳

截頭円錐形状(頂上を平に切った円錐形)になった円墳です。6世紀に築造され、墳丘の直径約42m、高さ約5m。平らな頂上部は直径約10mで、中央には愛宕神社がまつられており近隣の方に親しまれています。毎年子ども相撲も開催されています。

磯川緑地公園から歩いてすぐのところにあります。とても静寂に包まれており、空気もひんやりと気持ちも引き締まる思いでした。8月には子ども相撲で賑わうそうで、そちらも気になります。

-

上三川町

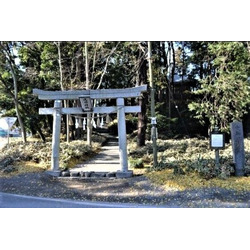

浅間神社古墳

上三川町指定文化財。神主台地の東縁部を占める墳丘直径58mの円墳

神主台地の最高地(標高約80m)の東縁部を占める円墳。参道が南方から直線上に延び、墳丘部には石段が設けられ墳丘部に至ります。本墳東側の墳丘裾には墳頂下約6mの周湟の一部を削って田土神様が祀られています。

平成4年の発掘調査で約1500年前の壺が見つかりました。上三川町に200以上あったとされる古墳の中で1番最初に造られた古墳です。上三川町最大の円墳(上三川町文化財)で墳丘の直径約58mあります。それも上から眺めた図では均等な美しい弧を描いていて真ん丸で芸術作品のような仕上がりです。また墳丘裾を幅約5~10mの周溝が巡っているので更に古墳を引き立たせております。大きくて完成度が高い古墳なので上三川町を最初に治めた権力者の偉大さがヒシヒシと感じられました。

-

上三川町

上神主狐塚古墳

上三川町指定文化財。埴輪出土の帆立貝式前方後円墳

平成5(1993)年の調査の結果、全長40.3mの帆立貝式前方後円墳であることが確認されました。形象埴輪や人面の表現ある円筒埴輪などが出土。また周辺に展開する神主古墳群の主墳の内の一基とみられ、築造時期は6世紀中頃と考えられます。

古墳(上三川町文化財)の場所を忘れてしまったので前日に生涯学習課に電話して教わりました。前回は四駆に乗っていたので古墳まで乗り付けられましたが現在は小さな車に乗っているので畦道に置いて歩いて向かいました。墳丘の高さが低い為にコノ時期は藪に埋没しておりましたので来られる方は冬場が良いと思われます。夏場は静かに眠る古墳です。

-

上三川町

高龗神社古墳(上三川町)

1972年上三川町指定文化財史跡。変形著しく解明が難しい古墳

頂上部に高龗神社、両側中腹に霊府神社がまつられています。 変形が著しく前方後方墳か帆立貝式古墳か判断が困難。古墳時代前期~中期に作られたと推定されます。

変形が著しい古墳(上三川町文化財)の墳頂には低い方に霊府神社、高い方に高龗神社が祀られております。古墳の上がりっぷちに平たい二十三夜塔と丸型の石が並んでいて土地の人々はコノ石を「ぼなり石」と呼んでおります。この石にまつわる話があります。笹が生い茂った古屋敷があり狐の住家で道行く人に悪さをしておりました。その古屋敷の所にぼなり石と二十三夜塔が祀られておりました。ある時隣村の力自慢が漬物石に丁度良いと大根漬けの重しに持っていきました。すると夜中に漬物小屋からうめき声が聞こえ覗いてみると何も居ない。男は驚いたり気持ち悪くなり古屋敷の元の場所に持ち運びました。今は古屋敷も田園に変わりぼなり石も二十三夜塔も高龗神社の前に音もなく並んでいるというお話です。現在は持って行かれないようにセメントで固定されておりました。もっとも昔話を知る人はおっかなくて持って行く人はいないと思われますが。墳丘に上がり祀られている神社を参拝し中を窺うとドチラにも小ぶりな本殿が祀られておりました。社殿にしても神額にしても本殿にしても何処となく似ている二社で仲の良さが感じられました。

-

小山市

琵琶塚古墳

【国指定史跡】全長が123mあり、栃木県内で最大級規模の古墳です!

周辺には、摩利支天塚古墳・甲塚古墳・愛宕塚古墳・山王塚古墳・丸塚古墳・吾妻古墳・下野国分寺跡・下野国分尼寺跡・下野国庁跡・しもつけ風土記の丘資料館と古代遺跡めぐりのできるスポットがたくさんあります。古代下毛野国の文化を感じてみてください♪

車で通ることはあったけれど、駐車場に停めて見に行くのは初めて(´◉◞౪◟◉) 間近で、しっかりと見た、「琵琶塚古墳」に感動o(*////▽////*)q ラクダのコブのような美しいシルエットは、魅力的ですね°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖° 実際、階段を登って、パノラマの絶景を確認(o゜▽゜)o☆ メンバーさんが多く行かれている“春”は、お花たちの競演も素敵なよぅなので、是非、再訪したいデスヾ(≧▽≦*)o

-

小山市

摩利支天塚古墳

【国指定史跡】県内最大級の前方後円墳

摩利支天塚古墳をはじめ周辺には、琵琶塚古墳・甲塚古墳・愛宕塚古墳・山王塚古墳・丸塚古墳・吾妻古墳・下野国分寺跡・下野国分尼寺跡・下野国庁跡・しもつけ風土記の丘資料館と遺跡めぐりができるスポットがあります。下毛野国の文化を感じてみてください♪

藤原秀郷と平貞盛が平将門を征伐するときに戦勝祈願し二人で細かに作戦をねったと伝わる場所です。そのとき両将は和歌を摩利支天様に献納したそうです。いつのころ建てたのか社の南側に二基の歌碑が並んでいて今では摩滅して判読は難しいとありました。古墳の周りで草刈りをしている地元の人達に歌碑のことで伺いましたが見たことがないとの話でした。自分の目で社の周囲をくまなく探しましたがやはり見つかりませんでした。ですが古墳に祀られている摩利支天が平将門征伐を後押ししてくれたのは紛れもない事実だと感じました。

-

小山市

毘沙門山古墳

【県指定史跡】寒川古墳群で唯一現存する帆立貝式前方後円墳

思川西岸、巴波川に挟まれた寒川地区には、毘沙門山古墳を筆頭に茶臼塚古墳・鶴巻山古墳・三味線塚古墳などが点在し寒川古墳群を形成。墳丘裾部が削られていますが、帆立貝式前方後円墳と考えられ周湟からの出土品より築造は5世紀末~6世紀と推定されます。

古墳のテッペンに立つ、木々のバランスが、最高じゃないですか!!? テッペンまでは、あまり高くないのですが、登ると、絶景でした(((o(*゜▽゜*)o))) 魅力的な古墳デス(●ˇ∀ˇ●)

-

小山市

愛宕塚古墳

【県指定史跡】古木茂る古墳の墳頂部には愛宕神社が祀られています

東側に東西に配列された方墳や円墳の形状をした高塚群がありますが、1975年の調査で近世の供養塚とわかり、本墳も供養塚との指摘もあります。一名「百百塚(ももづか・どどづか)」が訛って、かつてのこの辺りの町名「土塔」となったといわれています。

近くを通ったら見事な桜。思わず桜に惹かれて寄ってみたら古墳?え?ここ、古墳なの?愛宕塚古墳との記載。結構急な階段を登ると、古墳の上に愛宕神社の祠。街中なので階段をあがっても景色がいいわけではないけれど、桜のトンネルをゆっくり歩くことができて、ちょっと得した気分になりました。

-

小山市

千駄塚古墳

【県指定史跡】千駄塚古墳群の主墳で、県内でも有数の規模を誇る円墳

県指定記念物(史跡)。築造が6世紀末~7世紀初めではないかと思われる思川東岸の段丘上にある古墳。県内でも有数の規模を誇る円墳で、墳頂に浅間神社を祀り、別名「浅間山古墳」とも称されています。

所用で小山へ…何気に地図を見ていると近くに古墳が…これは観に行かない訳には行けません!ここは【千駄塚古墳】!小山市の南側、国道4号線の粟宮交差点近くに有ります(^o^)/。。。墳丘は直径40m、高さ10mの大型の円墳で、古墳の周囲には幅15m程の周湟の一部が残っています。調査が行われていないそうで築造時期は不祥だそうですが6世紀造だと推察されているそうです(*^^*)。。。墳頂には浅間神社が祀って有ることから別名“浅間山古墳”と呼ばれているそうですが、参道を墳頂へ向かって登ると途中に幾つもの社が祀られていて、付近の信仰の中心なのだと実感出来ました(^o^)/。。。大型の円墳で周湟等も確認できる『千駄塚古墳』さん!見応えのあるお薦めの古墳ですよゥ( ^-^)ノ∠※。.:*:・'°☆

-

小山市

飯塚35号墳

【市指定史跡】飯塚古墳群の一つ、中規模の前方後円墳の墳丘が残っています

6世紀後半に築造の前方後円墳で、飯塚古墳群内の古墳の中でも比較的規模が大きく、削られてはいるが墳丘が現存する数少ないものであり、近接する国指定史跡の琵琶塚古墳・摩利支天塚古墳との関連においても貴重な古墳です。

前方後円墳とのことですが、周囲が道路や宅地になっていて墳墓が削りとられているので、一見すると古墳だと判らないかもしれません。それでも、高さ5m弱の頂上へ上れば、古墳の雰囲気が感じられました。訪問当日は、古墳脇の道路沿いの桜(思川桜)が見ごろでした。

-

小山市

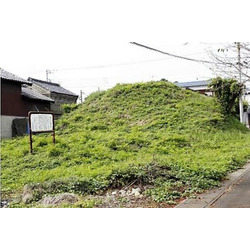

篠塚稲荷神社/篠塚稲荷神社塚古墳

中規模の前方後円墳!前方部西側を削平し、そこに稲荷神社が祀られています

栃木田園風景百選にも選ばれたのどかな田園地帯に神社があります。初午祭では、飾り馬が地域を巡行、流鏑馬、太々神楽が奉納されます。古墳は、大本地内に分布する大本古墳群では最古で最大、6世紀前半の琵琶塚古墳後の首長墳ともいうべき中規模の古墳です。

コキアを見に行く際に、セットで伺う神社(o゜▽゜)o☆ 参道にはヒガンバナが咲いていて、風景に彩りを添えてるぅ°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖° 整列した朱色の灯籠たちも、素敵デス(((o(*゜▽゜*)o))) 小さな柿たちも、たわわに実ったり、境内には数多くの銀杏も落ちていて、秋の訪れも感じますo(*////▽////*)q

-

小山市

外城2号墳

墓道・石室がほぼ完全な形で残る、7世紀前半または中頃に築かれた古墳

小山市総合公園東側の思川段丘上に分布している外城古墳群の中にある円墳です。丘は直径約20m・高さ約1m、築造は7世紀前半または中ごろと推定されます。古墳内部は墓道・石室がほぼ完全な形で残っています。

是非、また伺いたいと願っていたところ、念願叶って、伺うことが出来ました(((o(*゜▽゜*)o))) 渡り板も健在で、そぉっと、ゆっくり渡っていくのが心地よいデス(●ˇ∀ˇ●) 石室の壁も綺麗に石が敷き詰められていて、芸術的o(*////▽////*)q 自分の記録によると、前回訪れたのは、3年前でした(´◉◞౪◟◉) お気に入りの古墳なので、また伺いたいデス(⋈◍>◡<◍)。✧♡

-

足利市

永宝寺古墳

【市指定史跡】古墳時代後期の前方後円墳。ほぼ昔のまま形を残す貴重な古墳

永宝寺本堂の北側にあり、前方部を西に向けた2段築成の前方後円墳です。後円部中央の埋蔵施設は横穴式石室。出土遺物などから6世紀後半にこの周辺を支配した首長とその家族の墓と推定されます。

足利市文化財の永宝寺古墳を見に行きました。全長約66m、高さ約6mの前方後円墳で前方部は竹や木がビッシリと生えています。後円部はキレイに整備されていて屋根付きの横穴式石室が施錠されてあります。全長約6.7mの横穴式石室を隙間から覗いてみると、割石積みで大きな石が互い違いに積まれていました。前と後ろで見方が全く別物に見える古墳で実に興味深いです。

最新のおすすめセレクト

※掲載内容は記事作成時の情報です。