日光市の神社・仏閣・樹木

徳川家光公が社殿を改築し名づけた神社

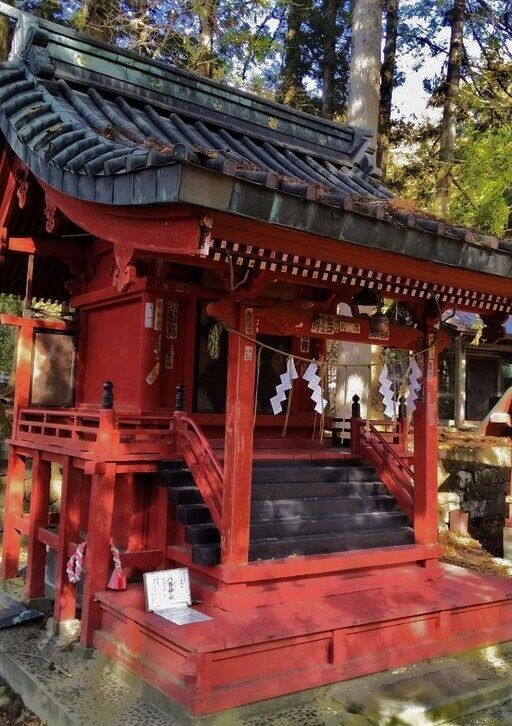

約1200年前、勝道上人が蓮華石に坐し日光連峰18の山々を遙拝、810年~824年に十八神を「十八王子」と称しこの地に祀られたのが本社です。1845年徳川家光公が社殿を改造、1869年には祭神を少彦名命とし花石神社と改名されました。

無

おすすめ

| 概要 | 810年~824年の創立。その後徳川家光公が社殿を改造、本殿は切妻造鉄板葺。ご祭神を少彦名命(すくなひこなのみこと)とし現在名に。日光西町五社の一社で、現在は花石町の氏子崇拝の社です。 |

|---|---|

| ケヤキとスギ | ケヤキは推定樹齢約800年、樹高22m、幹周7.5m、スギは推定樹齢約600年、樹高29m、幹周5.3mの堂々たる大木で市指定文化財(天然記念物)です。 |

| 石碑 | 市指定文化財(史跡)の焼加羅の碑や若山牧水の歌碑などがあります。 |

※表示価格は更新時点の税込価格となっております。

[更新:2022年4月22日]

新着クチコミ

みんなの声でわかる、スポットの特長

- 碑3

- 日光市3

- 鳴虫山2

- 句2

- 愛馬2

- 長生き2

- ケヤキ2

- 天然記念物2

- 推定2

- 樹齢2

-

境内に入ると碑が2つ建立されております。鳥居の側にある一つ目は有名な若山牧水の歌碑で日光に来た時に鳴虫山(標高1104m)を詠んだ句で自筆で石に刻まれております。湯元、中禅寺、友人宅と宿泊し数百の句を詠んだ中の一句だそうです。その中で鳴虫山は相当印象深かったんだろうと思いました。二つ目は焼加羅の碑(日光市文化財)です。家光公に仕え日光山守護職を務めた梶定良が死んだ愛馬のために建てた供養碑で愛馬名の碑となっております。30歳(人間の年齢で言えば85歳ぐらい)と長生きした馬とは良くも悪くも思い出が沢山あったんだろうなあと感じました。岩のように堅そうな御神木のケヤキ(日光市天然記念物)があります。推定樹齢800年の老木で樹勢は感じられませんが見た目のインパクトは抜群でコブがアチコチに見られ人が楽に入れるカナリ広い空洞がありました。それでも幾つかの若い枝が幹から伸びていて老骨に鞭打って頑張っている姿が確認出来ました。まだまだ長生きするケヤキです。社殿の前に用心棒のように立つ御神木のスギ(日光市天然記念物)があります。推定樹齢600年の古木は2005年の台風で上部が折れたそうです。その他に落雷の為に表皮が剥げたりとダメージを受けている木ですが生命力がみなぎっているように見受けられました。木の状態は緩やかに回復していくだろうと思いました。森を背に橙色の社殿は周囲を明るく照らしておりました。見ているだけでも気分が冴え渡りそうな神社です。 (訪問:2021/12/24)

掲載:2022/05/06"ぐッ"ときた! 23人

※上記のクチコミは訪問日当時の情報であるため、実際と異なる場合がございますのでご了承ください。