みんなのクチコミ667490件

みんなのクチコミ667490件

MENU OPEN

MENU CLOSE

クチコミ

芋森神明宮

- 足利市/神社・仏閣

- 2

- 0

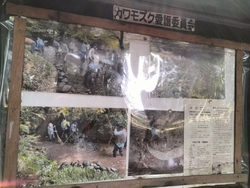

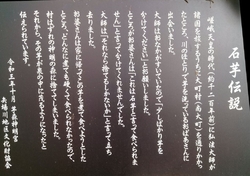

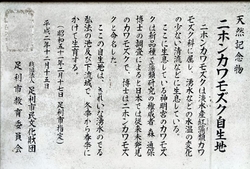

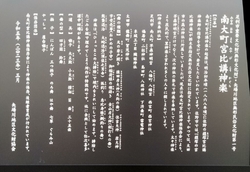

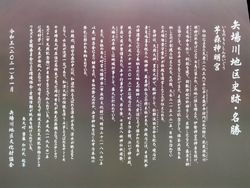

社殿は紅白に塗られ御目出度く社務所は新しい建物です。境内の朱色の神楽殿では1868年頃に発足した南大町宮比講神楽(足利市文化財)が開催されます。太々神楽より庶民的な里神楽だそうです。舞の種類をみると私には興味深そうな内容でありました。境内の池には二ホンカワモズク(足利市天然記念物)が自生しております。愛護会の方々の活動記録が掲示板に貼られておりました。また側に石芋伝説の説明版があります。お話は御婆さんが池の脇の小川で芋を洗っていると旅のお坊さんが通りかかり芋を一つ恵んでくだされと言いました。御婆さんはケチなので石芋で食べられないと返しました。お坊さんは立ち去っていき御婆さんは舌を出しました。家に帰り芋を煮てみると芋は一晩中煮ても柔らかくなりませんでした。御婆さんは頭にきて池に芋を捨てました。このことが知れ渡り村人達は芋の森と呼ぶようになり旅のお坊さんは弘法大師だったと伝えられているそうです。池の中ほどの柵のしてある所に昔は里芋が沢山生えていたと伝えられている他にコノ池は弘法大師が湧き出させた弘法清水だともいわれているとのことです。池の水は清く澄み池の底からアチラコチラで水が湧き出ておりました。愛護会の掲示板に二ホンカワモズクの写真が載っております。ソレ以外にも池には絶滅危惧種のチャイロカワモズク、タンスイベ二マダラの藻類が確認されたとのことです。写真を参考に池の中のカワモズクを探してみました。太陽が当たらない水の中に生息するそうです。掲示板の写真の当時は池が水深30cmあり藻体が4cmあったそうですが現在は池の水深が20cm以下となり藻体が2cmぐらいしか成長出来なくなったそうです。探してみると日蔭の水の流れがある水底の石に二ホンカワモズクかチャイロカワモズクのどちらかが繁茂している様子を見受けられ嬉しくなりました。元気な様子がみられ池の清掃活動を行われている愛護会の皆さんに感謝したいと思います。

- 訪問日:2023.06.18